原标题: 曹文轩获2016国际安徒生奖,成为首个获奖中国作家

在中国文坛,曹文轩是一个独特的存在。他的作品被定义为儿童文学,但他并不为特定的儿童写作。他的代表作,写的多是远离现在孩子的“昨天”。在曹文轩看来,文学写的不是时代的变化,而是人性。

当地时间4月4日下午,国际儿童读物联盟(IBBY)在第53届博洛尼亚童书展上公布了2016年度“国际安徒生奖”获奖名单。中国儿童文学作家曹文轩摘得这一世界儿童文学领域最高荣誉,这也是中国作家首次获得国际安徒生奖。

国际安徒生奖由国际少年儿童读物联盟(IBBY)1956年设立,每两年评选一次,被誉为“儿童文学的诺贝尔文学奖”,旨在奖励世界范围内优秀的儿童文学作家和插画家。国际安徒生奖为作家奖而非作品奖,表彰的是该作家一生的文学造诣和建树。中国读者所熟悉的《长袜子皮皮》的作者、瑞典“童话外婆”阿斯特丽德·林格伦,《洋葱头历险记》的作者、意大利著名儿童文学作家贾尼·罗大里都曾获得该奖。此前,秦文君、张之路、金波、孙幼军、刘先平等中国作家曾获提名,2004年首次被提名的曹文轩今年是第二次获得提名,今年也是中国作家首次入围5人提名短名单。

2016年度国际安徒生奖揭晓现场,大屏幕上打出中国作家曹文轩的名字。 图片来自网络

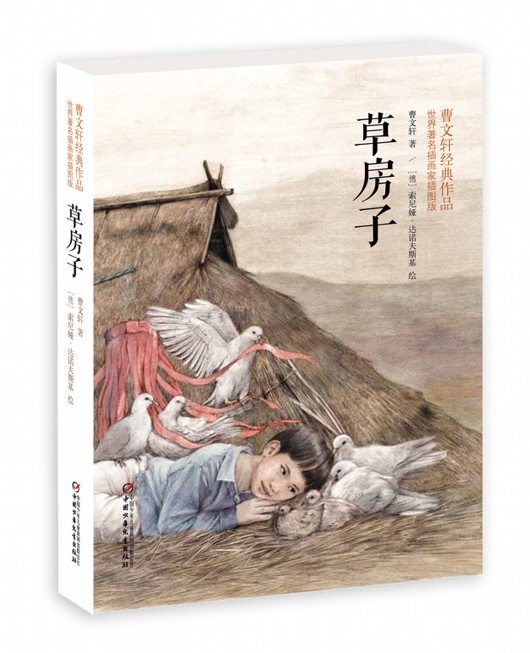

曹文轩,1954年1月生,北京大学教授、博士生导师,著有长篇小说《草房子》《根鸟》《细米》《青铜葵花》《火印》以及“大王书”系列、“我的儿子皮卡”系列和“丁丁当当”系列等,主要文学作品集有《忧郁的田园》《红葫芦》《追随永恒》《甜橙树》等。近年来,中少总社、江苏少儿出版社、天天出版社、明天出版社、二十一世纪出版社、接力出版社等国内少儿出版社协力输出曹文轩作品版权,《草房子》《青铜葵花》《羽毛》等作品版权已输出到50多个国家。其中,《红瓦》第九章还被韩国全国国语教师协会编入韩国教材。

曹文轩部分代表作。

在中国文坛,曹文轩是一个独特的存在。他的作品被定义为儿童文学,但他并不为特定的儿童写作。他的代表作,写的多是远离现在孩子的“昨天”。在曹文轩看来,文学写的不是时代的变化,而是人性。

生于江苏盐城一个小乡村的曹文轩曾说,他的创作都来自童年生活深刻的记忆。他曾在《童年》中写到:“我的家乡苏北,是以穷而出名。我的家一直是在物质的窘迫中一日一日地度过的。贫穷的记忆极深刻。我吃过一回糠,一回青草。糠是如何吃的,记不得了。青草是我从河边割回的。母亲在无油的铁锅中认真地翻炒,说是给我弄盘‘炒韭菜’吃。十五天才能盼到一顿干饭。所谓干饭只有几粒米,几乎全是胡萝卜做成的。整天喝稀粥,真正的稀粥,我永远忘不了那稀粥。读中学时,每月菜金一元五角,每天只五分钱。都是初二学生了,冬天的棉裤还常破绽百出,吐出棉絮来……”在他最广为流传的小说《草房子》里,曹文轩这样写道:“一个人永远也走不出他的童年。”童年的苦难成为他取之不尽的财富,幻化成直指人心的故事。在《青铜葵花》后记中,曹文轩写道:“面对困难,我们当抱有感恩之心。”

据悉,曹文轩在博洛尼亚童书展现场见证了自己和中国儿童文学的历史性一刻。他说:“之所以会评上我,可能是我的作品和他们的不一样。”

曹文轩说的“他们”,指的是与他同时进入本届国际安徒生奖短名单的其他四位作家。他说,美国作家路易斯·劳瑞(Lois Lowry)此前入围过国际安徒生奖短名单,自己也看了这位美国作家的一些作品,感觉写得非常棒。另一位进入本届短名单的德国作家米亚姆·普莱斯勒(Mirjam Pressler)也很有实力,这已经不是他第一次入围安徒生奖短名单。曹文轩认为,最终评委把目光聚焦在他身上,可能是因为他笔下人物的童年生活是中国所特有的,具有浓郁的中国味道,是其他各国儿童所不曾经历的生活体验。

今年6月,曹文轩即将出版以上海为背景的最新长篇儿童小说《蜻蜓眼》。他说,“很多年前我认识一个人,她给我讲了家族的故事,那个精彩绝伦的故事发生在上海。我在心里珍藏了二十多年,如今将它付诸文字,就是《蜻蜓眼》。我对上海不陌生,童年因为要治病,我在上海生活了很久。这是一个只会发生在上海的故事。我相信它将是一部很重要的作品。”

曹文轩自述——

1954年1月9日,我出生于中国江苏省盐城的一个乡村。这是一个十分贫穷的乡村。我的童年一直是在物质的窘迫中一日一日地度过的。最不喜欢的季节是春天,因为这是一个青黄不接的季节,头年的粮食吃完了,而新的一年的粮食还未到收获的时候。春日又很长,似乎漫无尽头。春天热烘烘的太阳将人的汗毛孔一一烘得舒张开来,使人大量耗散着体内的热量。饥饿到了极致,有一种想啃石头的欲望。太阳是那么辉煌,那么耀眼,我却巴望它能早点沉没,让夜的黑暗早点遮住渴望见到蒸蒸日上的世界的眼睛,也遮住——干脆说死了——饥饿的欲望。

一度,我的发育似乎停滞了,这引起家人的恐慌:莫是个矮子!常常仰视别人,使我有了一种深刻的自卑感。大年三十晚上,我带着要长高的渴望,勇敢地爬门板,据说这样可以长得比门板一般高。基因的不屈不挠,使我终于又拔高了一截,成为一个身材正常的人。

我有一位慈和的老祖母。她是一个聋子。她有一头漂亮的银发,常拄着拐棍,倚在门口向人们极善良地微笑着。我排行老大,祖母称呼我为“大孙子”。后来我远行上大学了,她便日夜将我思念。老人一辈子未走出三里方圆的地方,所以根本不知道三里外还有一个宽广无垠的大世界。在她看来,这个世界除了她看见的那块地方外,大概还有一处,凡出门去的人都一律是到那一处去的。因此,她守在大路口,等待从那地方归来的人。一日,她终于等到一位军人,于是便向人家打听:“你见到我大孙子了吗?”

母亲对我的爱是本能的,绝对的。她似乎没有任何食欲,我从来也没有见过她对哪一种食品有特别的欲望,她总是默默地先尽孩子们享用,剩下的她随便吃一点。父亲是一所小学校的校长,他的文化纯粹是自学的,谈不上系统,但他又几乎是一个哲人。一次,我跑到八里地外的一个地方看电影,深夜归来,已饿得不行,可又懒得生火烧饭去。父亲便坐起身,披上衣服对我说:“如果想吃,就生火去做,哪怕柴草在三里外堆着,也应去抱回来。”

我的家乡是一个道道地地的水乡,大河小河纵横,出门就是水,走三里地要走五座桥。“吱吱呀呀”的橹声,渔人“噼噼啪啪”的跺板(催促鱼鹰入水)声,在老式水车的“泼剌泼剌”的水声……我是一个在水边长大的孩子,灵魂和情感永远是湿润的。